Золотое Сечение В Живописи

- Правило Золотого Сечения

- Золотое Сечение Клиника

- Золотое Сечение В Живописи Реферат

- Золотое Сечение В Живописи Pdf

Ковалев Золотое сечение в живописи Допущено Министерством культуры УССР в качестве учебного пособия для художественных институтов и училищ КИЕВ ГОЛОВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВЫЩА ШКОЛА» 1 Глава первая Золотое сечение и вопросы теории композиции О золотом сечении Золотое сечение - гармоническая пропорция Спор о том, должна или не должна наука вторгаться в заповедные области искусства, идет давно. И спор этот носит явно схоластический характер. Графический конструктор волшебрики.

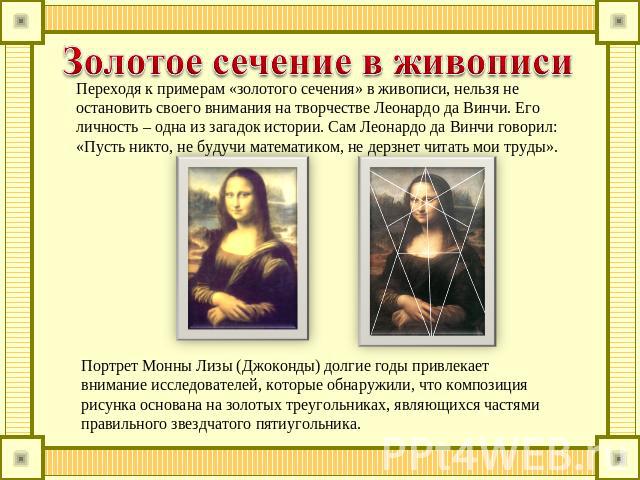

Переходя к примерам “золотого сечения” в живописи, нельзя не остановить своего внимания на творчестве Леонардо да Винчи. Композиция картины. (Я - исследователь. История открытий) Тибайкина Юлия Витальевна. Ставропольский край, г. Золотое сечение. Золотая пропорция в живописи, архитектуре, математике, скульптуре. Золотое сечение (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении, гармоническое деление) — соотношение двух величин b и a, a > b,.

Во все эпохи процветания искусство вступало в союз с наукой. Художники-мыслители, теоретики и педагоги, размышлявшие над пробле- мами обучения молодых, всегда приходили к вы- воду, что без науки искусство развиваться и про- цветать не может. Художник и педагог Н. Кры- мов писал: «Говорят: искусство не наука, не математика, что это творчество, настроение и что в искусстве ничего нельзя объяснить — глядите и любуйтесь. По-моему, это не так. Искусство объяс- нимо и очень логично, о нем нужно и можно знать, оно математично. Можно точно доказать, почему картина хороша и почему плоха» 1 В.

Суриков утверждал, что в композиции есть какой-то непре- ложный закон, когда в картине нельзя ничего ни убрать, ни добавить, даже лишнюю точку поста- вить нельзя, это настоящая математика. Известный французский архитектор и теоретик архитектуры XIX. Виолле-ле-Дюк считал, что форма, которую невозможно объяснить, никогда не будет красивой. На дверях Сикионской школы рисунка в Древней Греции было написано: «Сюда не допускаются люди, не знающие геометрии». Не следует художникам бояться математики, она вовне и внутри нас. За кажущейся простотой и случайностью живого восприятия окружающей дей- ствительности скрывается математика. Когда мы слушаем музыку, наш мозг занимается алгеброй.

Когда мы смотрим на что-либо, наш мозг занима- ется геометрией. У человека не может возникнуть отношение к предмету, чувство, эмоция, пока мозг 1 Крымов Н. П.—художник и педагог.—М., I960.—С. Геометрия владеет двумя сокровищами: одно из них — это теорема Пифагора, а другое — деление отрезка в среднем и крайнем отношении. Кеплер (1571—1630) не произвел «измерение», сравнение этого предмета с уже имеющимся в памяти чем-то подобным. Впереди идет математика, а только потом возни- кает чувство.

Эту работу мозг производит мгновен- но, потому мы ее не замечаем и не осознаем и нам кажется, что чувство возникает сразу. Прежде чем определить золотое сечение, необ- ходимо ознакомиться с понятием пропорции. В математике пропорция (лат.

Proportio) — это равенство между двумя отношениями четырех ве- личин: а: Ь = с: d. Далее, для примера обратимся к отрезку прямой (рис.

Отрезок АВ можно разделить на две равные части (/). Это будет соотношение равных величин — АВ: АС = АВ: ВС. Эту же прямую (2, 3) можно разделить на две неравные части в любом отношении. Эти части пропорции не образуют.

Отношение малого отрезка к большому или меньшего к большему есть, а со- отношения (пропорции) нет. И, наконец, прямую АВ(4) можно разделить по золотому сечению, когда АВ: АС, как АС: ВС. Это и есть золотое деление или деление в крайнем и среднем отно- шении. Из вышеизложенного следует вывод, что золо- тое сечение— это такое пропорциональное гармо- ническое деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к мень- шей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему, т. A: b = b: с или с Ь = Ь: а (рис.

Определе- ние— деление в крайнем и среднем отношении — становится более понятным, если мы выразим его геометрически (рис. 3), а именно а: Ь как Ь:. 3 понятно, почему астроном Иоганн Кеплер называл золотую пропорцию продолжаю- щей саму себя. «Устроена она так,— писал И. Кеп- лер,— что два младших члена этой нескончаемой пропорции в сумме дают третий член, а любые два последних члена, если их сложить, дают сле- 8 РИС. Деление отрезка прямой на равные части и по золотому се- чению: Рис. Геометрическое и алгебраическое выражение золотой пропор- ции: а: в =в:с или с: в =в: а дующий член, причем та же пропорция сохраняет- ся до бесконечности» 1.

Как видим, построение ряда отрезков золотой пропорции можно производить как в сторону уве- личения (возрастающий ряд), так и в сторону уменьшения (нисходящий ряд). В последнем слу- чае необходимо от большего отрезка вычесть мень- ший— получим еще меньший: b — a = d, и т. Практическое знакомство с золотым сечением обычно начинают с деления отрезка прямой в зо- лотой пропорции геометрическим способом (рис.4). I —АВ; АС=АВ: ВС (образуется пропорция); 2, 3 — пропорция не об- разуется; 4—АВ:АС=АС:ВС или ВС: АС=АС: АВ (золотая пропор- ция) 1 Кеплер И. О шестиугольных снежинках.—М., 1982.— С. Среднее пропорциональное или деление отрезка в крайнем и среднем отношении: й — Ь — а; с=а+Ь Рис. Геометрическое деление отрезка прямой по золотому сечению Определение линии золотого сечения на картине геометриче- (разработано А.

Дюрером): ским способом: ВС =0,5 АВ; CD =ВС ВС =0,5 АВ 9 Рис. Применение золотого сечения в построении картины И. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года» Из точки В восставляется перпендикуляр, равный половине АВ.

Полученная точка С соединяется линией с точкой А. На полученной линии отклады- вается отрезок ВС, заканчивающийся точкой D.

Отрезок AD переносится на прямую АВ. Получен- ная при этом точка £ делит отрезок АВ в соот- ношении золотой пропорции. Арифметически отрез- ки золотой пропорции выражаются бесконечной иррациональной дробью. АЕ = 0,618., если АВ принять за единицу, ££ = 0,382. В практике при- меняется округление: 0,62 и 0,38. Если отрезок АВ принять за 100 частей, то большая часть отрезка равна 62, а меньшая — 38 частям.

При переносе геометрического способа деления 10 Рис. Линии золотого сечения и диагонали на картине на картину или эскиз поступают так: половину длины картины или эскиза откладывают на высоту или продолжение высоты, если эскиз узкого фор- мата.

Полученную точку С соединяют с левым нижним углом картины и т. Линия золотого сечения в левой части картины будет находиться на таком же расстоянии от левого края, как и в правой от правого (показано пунктиром).

Указанные выше две пропорции золотого деле- ния — равные величины и неравные, при этом про- порциональные, широко используются в искусстве. Пушкина в картине И. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 г.» помещена художником на линии золотого сечения в правой части картины (рис. Левая часть картины, в свою очередь, тоже разделена в про- порции золотого сечения: от головы А. Пушкина до головы Г. Державина и от нее до левого края картины. Расстояние от головы Державина до правого края картины разделено на две равные части линией золотого сечения.

В нижней части картины глаз улавливает деление на три равные части. Их образуют стол в левой части картины, нога Пушкина правее линии золотого сечения и правый край картины. Если необходимо найти линию золотого сече- ния на картине или эскизе по горизонтали, то новое деление геометрическим способом высоты картины производить нет необходимости. Доста- точно провести диагонали картины. Их пересече- ния с линиями золотого сечения по вертикали укажут точки, через которые следует провести горизонтальные линии золотого сечения (рис.

Эти линии могут понадобиться при построении пей- зажа. Художники-пейзажисты из опыта знают, что нельзя отводить половину плоскости холста под небо или под землю и воду. Лучше брать или больше неба, или больше земли, тогда пейзаж «лучше смотрится». Из пропорции золотого сечения вытекает, что если высоту или ширину картины разделить на 100 частей, то больший отрезок золотой пропорции равен 62, а меньший — 38 частям. Эти три вели- чины позволяют нам построить нисходящий ряд отрезков золотой пропорции: 100 — 62 = 38; 62 — — 38 = 24; 38 — 24=14; 24— 14=10. 100, 62, 38, 24, 14, 10 — это ряд величин золотой пропорции, выраженных арифметически.

Так же находят отрезки золотой пропорции и на картине, если линия золотого сечения по вертикали уже проведена (рис. Переносим линию золотого сечения в левый край картины. Расстояние между линиями золотого сечения в середине картины рав- но 24 частям. Отрезок, равный 24 частям, отклады- ваем на отрезок, равный 38 частям, и получаем остаток, равный 14 частям. Последний отрезок накладываем на отрезок, равный 24 частям, и по- лучаем отрезок, равный 10 частям.

Все отрезки нисходящего ряда золотой пропорции для данной картины мы получили. Ту же операцию проводим и с высотой картины. Полученные отрезки пере- носим на полоску плотной бумаги или картона — для ширины с лицевой стороны и для высоты с оборотной. Этот простейший инструмент назовем пропорциональной линейкой. Такая пропорцио- нальная линейка пригодна только для данного эскиза или эскиза такого же размера. Изготовле- ние ее занимает несколько минут, но в дальнейшем облегчит работу над эскизом в поисках интервалов между фигурами или группами фигур, между предметами, поможет найти их размеры и, в ко- нечном итоге, гармонизовать линейное построение картины.

Пушкина в картине Н. Ге «Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайлов- ском» поставлена художником на линии золотого сечения в левой части полотна (рис. Ыо и все остальные величины по ширине вовсе не случайны: ширина печи равна 24 частям от ширины картины, этажерки— 14 частям, расстояние от этажерки до 11 Рис. Пропорции золотого деления в линейном построении картины Н. Ге «Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском печи также равно 14 частям и т.

Такие же величины есть и в картине И. 6): от левого края картины до головы Державина — 24 части; от стола до носка сапога правой ноги Пушкина — 24 части. Такое же расстояние от го- ловы Пушкина до головы военного, с восторгом слушающего чтение поэта (его голова находится на второй линии золотого сечения в таком же повороте, как и голова Пушкина). От голов Пушкина до головы молодой женщины в право части картины, с умилением слушающей деклама- цию, тоже — 24 части, а от ее головы до npaвого края картины — 10 частей и т. Повторение равных величин, чередование pa в- них и неравных величин в пропорциях золотое сечения создает в картине определенный ритмиче- 12 Рис. Ряд отрезков золотой пропорции скии строй, вызывающий у зрителя то или иное настроение и втягивающий его в рассматривание изображения.

Порядок и последовательность этого рассматривания предопределены художником. Достоинство пропорции золотого сечения за- ключено в том, что, раз поделив отрезок прямой или сторону картины геометрическим способом, получают отрезки любого уменьшения. В практи- ческой же работе художника достаточно величин, соответствующих числовым значениям 62, 38, 24, 14 и 10 (рис. Отрезки золотой пропорции нисходящего ряда при известной величине отрезка АВ или ширине эскиза, картины, репродукции — если мы желаем их проанализировать, получают путем вычисления.

Правило Золотого Сечения

Например, ширина эскиза равна 14 см. Одна сотая часть от 14 составит 0,14 см. 0,14 умножаем на 62 и получаем больший отрезок золотой пропорции, равный 8,68 см. Следовательно, 100 частей = 14,00; 62 части = 8,68; 38 частей = 5,32; 24 части = 3,36; 14 частей = 1,96; 10 частей = 1,4 см. Откладываем эти значения на пропорциональ- ной линейке, как показано на рис. 7, и дальнейшую работу над эскизом проводим с помощью этой линейки. Интуитивное сочетается с математикой и расчетом.

Случается так, что размер эскиза равен 10 см (100 мм) по ширине и высоте (квадрат). Тогда золотая пропорция на эскизе или пропорциональ- ной линейке откладывается по линейке: 62, 38 и 24 мм.

При размере картины 100x100 см посту- пают аналогичным образом. Если же одна из сто- рон картины равна 100 см, то, отложив на ней с помощью линейки отрезки золотой пропорции, проводим линии золотого сечения. Пересекаем их диагоналями и получаем данные для нахождения отрезков золотого сечения для другой стороны картины, не равной 100 см, как показано на рис.

Когда эскиз не очень большой, применяют ме- тод нахождения золотых пропорций на одной из его сторон при помощи проведения вспомогатель- ной линии размером в 10 см (100 мм) под произ- вольным углом к разделяемой линии (рис. На вспомогательной линии, которую проводят в плоскости эскиза или за его пределами, отклады- Рис. Вспомогательная линия длиной в 100 мм (10 см) для нахожде- ния отрезков золотой пропорции на эскизе малого размера 13 Рис. Способы нахождения отрезков золотой пропорции по методу «от квадрата»: а —квадрат; б — прямоугольник золотого сечения; в — получение точек для проведения линий золотого сечения по горизонтали; г — построение эскиза любого формата вают значения в миллиметрах — 62, 38, 24, 14 и 10. Крайняя точка вспомогательной линии соединяется с краем эскиза. Остальные линии проводятся па- раллельно первой. Все остальное построение про- водится, как показано на рис.

Online shopping for Kindle Store from a great selection of Literature & Fiction. Откройте для себя электронные книги на русском языке в магазине Kindle. Сборник книг для kindle touch скачать бесплатно. Скачать интересные книги в формате mobi для amazon kindle, читать книги онлайн бесплатно. Стариган Азарт (сборник стихов). Я начал читать. Jun 6, 2013 - Ведь не мы же виноваты в том, что никто еще не сделал вразумительного сервиса, наподобие Amazon.com, где книг навалом.

Этот метод пред- ложен художником В. Этот же метод применяют и на небольшой картине, когда вспо- могательная линия в 100 см располагается на ее поверхности. Если размер эскиза не задан, его построение начинают с квадрата (рис. Разделив ниж- нюю сторону квадрата на две равные части и про- ведя линию от полученной точки в правый верхний угол квадрата, принимаем эту линию за радиус и описываем дугу до пересечения с продолжением нижней стороны квадрата. Из полученной точки восставляем перпендикуляр до пересечения его с продолжением верхней стороны квадрата. В ре- зультате такого построения получаем прямоуголь- ник золотого сечения, или золотой прямоугольник (рис. Если ширину такого прямоугольника принять за 100 частей, то его высота равна 62 ча- стям.

Линия золотого сечения по вертикали опре- делится сама собой. Далее проводим диагонали, получаем точки для проведения линий золотого сечения по горизонталям (рис. На основа- нии золотого прямоугольника производят построе- ние эскиза любого формата, вытянутого по гори- зонтали или вертикали (рис. В русской Академии художеств знали о законе золотого сечения.

Этому есть письменные свиде- тельства. В книге «Далекое — близкое» И. Ре- пин описывает встречу знаменитого критика В. Стасова с учениками Академии художеств. На встрече присутствовали, кроме Репина и Ста- сова, М.

Антокольский, Г. Семирадский, К. Савицкий и др. Разговор шел о новом реали- стическом искусстве и устаревшем академизме.

14 Илья Ефимович отмечает, что Семирадский ще- голял перед Стасовым знанием греческого искус- ства, эстетических трактатов и золотого сечения, и замечает, что все это прекрасно знал и В. Золотое сечение применялось художниками при композиционном построении картин. Был разрабо- тан упрощенный метод, когда плоскость картины делилась на 10 частей по вертикали и горизонта- ли. Линия золотого сечения намечалась в отноше- нии 6 и 4 частей (рис. Это не давало отношения 62:38, но давало близкое к нему 60:40. Практически этого было достаточно, чтобы ориентироваться и расположить главную фигуру или группу фигур в наиболее выгодном для этого месте картины. Лаптев в статье «Некоторые вопросы композиции» так пишет о золотом сече- нии: «.Хочу упомянуть о давно известном, особен- но в классическом искусстве, законе пропорций золотого сечения.

В силу некоторого свойства нашего зрительного восприятия, эти пропорции (примерно 6 и 4) являются наиболее гармониче- скими и наиболее отвечающими общему понятию красоты, а потому и наиболее часто употребляе- мыми» 1. Тот же результат получали и художники Мюн- хенской академии делением картины на 5 частей. Золотая пропорция бралась в отношении 3: 2, что одно и то же, так как сокращение 10; 6 и 4 в два раза дает 5; 3 и 2. Главная фигура картины или группа помещались на линии золотого сечения (рис. В картине Джованни Тьеполо «Пир Клеопат- ры» голова Клеопатры помещена художником в правой верхней точке на пересечении линий золо- того деления по вертикали и горизонтали. Этим обеспечивается легчайшее восприятие глазом всей картины и ее зрительно-смыслового центра — центра внимания. Центр внимания может быть в правой части картины или в левой, в нижней или верхней.

Эти четыре точки — наилучшие места для расположения главного предмета картины. Это связано 'с устройством глаза, работой мозга и закономерностями зрительного восприятия, о чем будет сказано ниже. На одном из эскизов В. Сурикова к картине Рис. Деление картины: а — на 10 частей в Русской Академии художеств: б — на пять частей в Мюнхенской академии художеств «Боярыня Морозова» хорошо видны деления пра- вого вертикального края эскиза на 10 частей.

Затем отсчитаны 6 делений снизу или 4 сверху и проведена линия золотого сечения, являющаяся предполагаемым горизонтом. Репродукция этого эскиза опубликована в книге С.

Каплановой «От замысла и натуры к законченному произведению» 2. В ранней картине В. Сурикова «Милосерд- ный самарянин» (1874) голова раненого помещена художником в правой нижней точке картины, ладонь правой руки самарянина — в левой верх- ней, где слуга льет в нее воду из кувшина. Обе эти точки находятся на диагонали. Устойчивость 1 Лаптев А. Некоторые вопросы композиции//Вопросы 2 Капланова С.

От замысла и натуры к законченному изобразительного искусства.— М, 1954.—С. Произведению.—М., 1981.—С. Диагонали, линии золотого сечения и смысловой центр картины В.

Сурикова «Милосердный самарянин» композиции придает и то, что голова самарянина находится на средней линии картины по вертикали (рис. Недостаток деления картины на 10 или 5 ча- стей заключен в том, что оно дает довольно при- близительные отрезки золотого сечения — 60, 40, 20 (табл. Более точные значения про- порциональных величин золотого сечения (62 и 38) дают возможность образовать 5 величин золо- того ряда (табл. 1, ряд 2), еще более точные исходные величины —61,8; 38,2 или 61,803 и 38,196 дают возможность продолжить нахождение вели- чин нисходящего ряда золотой пропорции до 9 зна- чений или даже до бесконечности (табл. 1, ряды 3 и 4).

В практической работе художника над эскизом или картиной достаточно величин 2-го и 3-го рядов. Формат картины или монументальной росписи иногда задают. Но чаще всего художник сам определяет формат в соответствии со своим замыс- лом. Например, художник начинает разрабатывать эскиз пейзажа форматом 8x12 см. Эскиз имеет формат 8X12 см. Для нахождения линии золотого сечения по вертикали и отрезков золотого сечения 16 Рис.

Построение пейзажа по золотому сечению и нахождение от- резков золотой пропорции при помощи вспомогательной линии по нисходящему ряду можно воспользоваться про- ведением вспомогательной линии длиной 10 см за пределами поля эскиза (рис. На основании наблюдений, зарисовок, этюдов у автора возник замысел: показать на картине опушку леса. Вни- мание зрителя в первую очередь привлекает ель. Все остальные деревья дополняют пейзаж и обра- зуют стройное гармоническое целое, легко воспри- нимаемое глазом. Такое гармоническое целое создается благодаря расположению ели на линии золотого сечения, а остальных деревьев или групп деревьев — в должном порядке.

Подсказывают этот порядок (ритм) отрезки нисходящего ряда золо- того сечения для данной картины, найденные при помощи вспомогательной линии и отложенные на пропорциональной линейке (для ширины и высо- ты). Дальнейшая работа над пейзажем пойдет «на глаз», по чувству. Пусть художественный вкус автора, опыт и талант поведут его к успешному завершению картины, к наилучшему выражению замысла. Как в архитектуре, так и в живописи геометрию привлекают для нужд пропорциониро- вания, для создания предварительной схемы, ком- позиционного каркаса, но не более. Величины нисходящего ряда золотой пропорции Ряд 1-й 2-й 3-й 4-й 100 100 100 100 60 62 61,8 61,803 40 38 38,2 38,196 20 24 23,6 23,606 14 14,5 14,589 10 9,0 9,017 5,5 5,572 3,5 3,444 2,0 2,128 1.5 1,315 0,813 0,502 0,311 и т.

Для нахождения отрезков золотой пропорции восходящего и нисходящего рядов можно пользо- ваться пентаграммой (рис. Для построения пентаграммы необходимо построить правильный пятиугольник. Способ его построения разработал немецкий живописец и график Альбрехт Дюрер (1471 — 1528) (рис. Пусть О — центр окруж- ности, А — точка на окружности и Е — середина отрезка ОА. Перпендикуляр к радиусу ОА, вос- ставленный в точке О, пересекается с окружностью в точке D.

Пользуясь циркулем, отложим на диа- метре отрезок CE = ED. Длина стороны вписанного в окружность правильного пятиугольника рав- на DC. Откладываем на окружности отрезки DC и получаем пять точек для начертания правильного пятиугольника.

Соединяем углы пятиугольника через один диагоналями и получаем пентаграмму (рис. Все диагонали пятиугольника делят друг друга на отрезки, связанные между собой золотой пропорцией. Проводим прямую произволь- ной длины, откладываем на ней отрезок m, ниже откладываем отрезок М. На основании этих двух отрезков выстраиваем шкалу отрезков золотой пропорции восходящего и нисходящего рядов (рис. Если размер эскиза не задан, берут любые два значения шкалы как ширину или высоту эскиза и находят все остальные величины, как было пока- зано ранее.

Из всего сказанного вытекает, что художник, желающий осуществить гармонический пропорцио- 17 Рис. Построение: а —золотого треугольника: а:в=Ф, в= dd 1; б — золотого прямоугольника: а: в = Ф Рис.

Построение правильного пятиугольника (а), пентаграммы (б) и шкалы отрезков (в) золотой пропорции нальный строй своей картины на основании золо- того сечения, обязательно находит первые два отрезка золотой пропорции. Решению этой задачи способствует и золотой треугольник. Каждый конец пятиугольной звезды представляет собой золотой треугольник. Его стороны образуют угол 36° при вершине, а основание, отложенное на боковую сто- рону, делит ее в пропорции золотого сечения. Для построения золотого треугольника' не требуется даже транспортир (рис. Проводим пря- мую АВ.

От точки А откладываем на ней три раза отрезок О произвольной величины, через получен- ную точку Р проводим перпендикуляр к линии АВ, на перпендикуляре вправо И влево От точки Р откладываем отрезки О. Полученные точки d и d соединяем прямыми с точкой А. Отрезок dd откла- дываем на линию Ad, получая точку С.

Она раз- делила линию Ad 1 в пропорции золотого сечения. Линиями Ad и dd пользуются для построения золо- того прямоугольника (рис. Золотое сечение и симметрия Золотое сечение нельзя рассматривать само по себе, отдельно, без связи с симметрией. Великий русский кристаллограф Г. Вульф (1863—1925) считал золотое сечение одним из проявлений сим- метрии. Золотое деление не есть проявление асиммет- рии, чего-то противоположного симметрии. Соглас- но современным представлениям золотое деле- ние— это асимметричная симметрия.

Сейчас в науку о симметрии вошли такие понятия, как статическая и динамическая симметрия. Статиче- ская симметрия характеризует покой, равновесие, а динамическая — движение, рост. Так, в природе статическая симметрия представлена строением кристаллов, а в искусстве характеризует покой, равновесие и даже застылость. Динамическая сим- метрия выражает активность, характеризует дви- жение, развитие, ритм, она — свидетельство жизни. Симметрии свойственны равные отрезки, равные величины.

Динамической симметрии свойственно увеличение отрезков (или их уменьшение), и оно выражается в величинах золотого сечения возра- стающего или убывающего ряда. Художественная форма, в основе построения которой лежат пропорции золотого сечения, и осо- бенно сочетание симметрии и золотого сечения, является высокоорганизованной формой, способ- ствующей наиболее ясному выражению содержа- ния, наилегчайшему зрительному восприятию и появлению у зрителя ощущения красоты. Очень часто в одном и том же произведении живописи встречается сочетание симметричного деления на равные части по вертикали и деление на неравные части по золотому сечению по гори- зонталям. Картина Леонардо да Винчи «Мадонна в гроте» не строго симметрична, но в основе ее построе- ния— симметрия (рис. Все содержание картины выражается в фигурах, которые размести- лись в нижней ее части.

Они вписываются в квад- рат. Но художник не довольствовался таким фор- матом. Он достраивает над квадратом прямоуголь- ник золотого сечения (рис. В результате такого построения вся картина получила формат золотого прямоугольника, поставленного верти- кально.

Золотое Сечение Клиника

Радиусом, равным половине стороны квад- рата, он описал окружность и получил полукружие верхней части картины. Внизу дуга пересекла ось симметрии и указала размер еще одного прямо- угольника золотого сечения в нижней части карти- ны (рис. Затем радиусом, равным стороне квадрата, описывается новая дуга, которая дала точки на вертикальных сторонах картины. Эти точки помогли построить равносторонний треуголь- ник, который и явился каркасом для построения всей группы фигур. Все пропорции в картине яви- лись производными от высоты картины. Они обра- зуют ряд отношений золотого сечения и служат основой гармонии форм и ритма, несущих в себе скрытый заряд эмоционального воздействия. Ана- логичным образом построена картина Рафаэля «Обручение Марии» (рис.

Если мы обратимся к древнерусской живописи, иконам XV—XVI вв., то увидим такие же приемы построения изображения. Иконы вертикального формата симметричны по вертикали, а членения по горизонталям осуществлены по золотому сечению. Икона «Сошествие во ад» Дионисия и мастерской (рис. 19) с математической точностью рассчитана в пропорциях золотого сечения.

В иконе конца XV. «Чудо о Флоре и Лавре» осуществлено тройное отношение золотого сечения. Сначала мастер разделил высоту иконы на две равные части.

Верхнюю отвел под изображение ангела и святых. Нижнюю часть он разделил на два неравных отрезка в отношении 3: 2. В итоге получилось соотношение трех величин золотого се- чения: а: Ь, как b:. В числах это будет выглядеть так: 100, 62, 38, а уменьшенные вдвое — 50, 31, 19. О симметричности «Троицы» Андрея Рублева написано много. Но никто не обратил внимания на то, что по горизонталям и здесь осуществлен принцип золотых пропорций (рис. Высота среднего ангела относится к высоте боковых анге- лов, как их высота относится к высоте всей иконы.

Линия золотого сечения пересекает ось симметрии по середине стола и чаши с жертвенным тельцем. Это — композиционный замок иконы. На рисунке показаны и более мелкие величины ряда золотого сечения. Наряду с плавностью линий, колоритом 19 Рис.

Использование симметрии и золотого сечения в картине Леонардо да Винчи «Мадон- на в гроте»: а — пропорции золотого сечения: б — размещение персонажей картины в квадрате; в — схема линейного построения картины Рис. Использование симме- трии и золотого сече- ния в картине Рафа- эля «Обручение Ма- рии Рис. Золотые пропорции в линейном построении изображения на иконе «Сошествие в ад» Дионисия и мастерской (XVI в.) Рис. Симметрия и золотые пропорции в линейном построении «Троицы» Андрея Рублева Золотое сечение Рис. Симметрия и золотые пропорции в линейном изображении «Успения» Феофана Грека Рис.

Золотые пропорции в линейном построении изображения на плите фараона Нармера (3-е тыс. Э.) пропорции иконы играют значительную роль в создании того общего впечатления, которое испы- тывает зритель при ее рассматривании. Могучим хоралом представляется нашему взору икона Феофана Грека «Успение» (рис. Сим- метрия и золотое сечение в построении придают этой иконе такую мощь и стройность, какую мы видим и ощущаем при виде греческих храмов и слушании фуг Баха. Легко заметить, что компози- ция «Успения» Феофана Грека и «Троицы» Андрея Рублева одна и та же. Исследователи творчества древнерусских художников отмечают, что заслуга Феофана Грека состоит не столько в том, что он писал фрески и иконы для русских соборов и церк- вей, сколько в том, что он научил античной муд- рости Андрея Рублева. Завершим хвалу содружеству симметрии и золотого сечения рассмотрением пропорций побед- ной плиты египетского фараона Нармера (3-е тыс.

Золотое Сечение В Живописи Реферат

Прямоугольник золотого сечения — исход- ная форма плиты Нармера (рис. Плита разбита на пояски, высота которых выдержана в пропорциях золотого сечения. Высота фигуры фа- раона— от верхнего пояска до нижнего — равна 62 частям высоты. Нижняя часть плиты от пояска до края равна 24 частям, а верхняя, от верхнего пояска до верхнего края,— 14 частям. Ритмический строй оборотной стороны плиты несколько иной, потому что содержание изображения потребовало иного сопоставления пропорциональных величин. Пропорции золотого сечения и симметрия дают бесконечное разнообразие композиционных по- строений как в самой природе, так и в произведе- ниях искусства всех родов и видов.

25 История зототого сечения История золотого сечения интересна и увлека- тельна. Она еще раз подтверждает, что тайны природы скрыты и ревниво ею охраняются. Тайна золотого сечения — не исключение. Французский художник Анри Матисс (1869—1954) посетил Россию. В Москве он увидел старинные русские иконы. «Русские и не подозре- вают, какими художественными богатствами они владеют. Ваша учащаяся молодежь имеет здесь, у себя дома, несравненно лучшие образцы искус- ства., чем за границей.

Французские художники должны ездить учиться в Россию: Италия в этой области дает меньше»,— писал художник позже 1. Много лет спустя Матисс вспоминал, как «тро- нуло» его древнерусское искусство и какое воздей- ствие оказало на его творчество: «Ему предаешься тем сильнее, чем яснее видишь, что его достижения подкреплены традицией — традицией древней» 2. Матисс, несомненно, имел в виду традиции искус- ства Греции классической поры.

Золотое Сечение В Живописи Pdf

Он увидел, что Русь через Византию унаследовала живую тра- дицию античного искусства и в своих исторических и национальных условиях продолжала ее. Пока Италия возрождала античность, пытаясь из облом- ков и развалин составить цельное представление о древности, искусство живописи и архитектуры на Руси достигло больших высот. Приехав в Советский Союз, американский ху- дожник Антон Рефрежье восторженно восприни- мает сохранившиеся росписи, выполненные древне- русскими художниками. «Я смотрю на величест- венные росписи древнерусских храмов, и меня снова и снова потрясает глубина гуманизма искус- ства, которое поднялось над церковной догмой до уровня выражения эмоционального духа народа. И я с изумлением смотрю на построение компози- ции, на пропорции фризов на стенах.

Здесь также мы можем учиться знанию закона динамической симметрии, абсолютной вере художников в эти законы, раскрытые древними греками и подтвер- жденные во все великие периоды архитектуры и живописи»,— писал он в статье «На языке, понят- ном массам», опубликованной в газете «Советская культура» 21 мая 1974 г. В той же статье Антон 1 Матисс А.

Сборник статей о творчестве.— М, 1958.— С. Рефрежье отмечает достоинства творений худож- ников эпохи Возрождения: «Я бы назвал два таких качества — глубокий гуманизм (это содержание) и ответственное, уважительное отношение к специфи- ке настенной живописи, знание геометрии, динами- ческой симметрии, правил «золотой середины» (это форма). Художник, не будучи осведомленным в геометрии, в законе динамической симметрии, самое большее, что может сделать, это располо- жить все в определенном порядке, иначе — создать коллаж».

Такая высокая оценка золотого сечения и его проявления в русском искусстве, безусловно, побуждает нас к изучению этого феномена. Принято считать, что понятие о золотом деле- нии ввел в научный обиход Пифагор, древнегрече- ский философ и математик (VI. Есть предположение, что Пифагор свое знание золотого деления позаимствовал у египтян и вавилонян. И действительно, пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамоиа свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями золотого деления при их создании.

Французский архитектор Ле Корбюзье нашел, что в рельефе из храма фараона Сети I в Абидосе и в рельефе, изображающем фараона Рамзеса, пропорции фигур соответствуют величинам золотого деления. Зодчий Хесира, изображенный на рельефе деревянной дос- ки из гробницы его имени, держит в руках измери- тельные инструменты, в которых зафиксированы пропорции золотого деления. Ранее уже упомина- лась плита фараона Нармера (рис. 22), построен- ная в пропорциях золотого деления.

Греки были искусными геометрами. Даже ариф- метике обучали своих детей при помощи геомет- рических фигур.

Квадрат Пифагора и диагональ этого квадрата были основанием для построения динамических прямоугольников (рис. Платон (427—347 гг. Э.) также знал о золотом делении.

Его диалог «Тимей» посвящен математическим и эстетическим воззрениям школы Пифагора и, в частности, вопросам золотого де- ления. В фасаде древнегреческого храма Парфенона присутствуют золотые пропорции.

При его раскоп- ках обнаружены циркули, которыми пользовались архитекторы и скульпторы античного мира. В Пом- пейском циркуле (музей в Неаполе) также зало- жены пропорции золотого деления (рис. В дошедшей до нас античной литературе золо- 26 Рис.

Динамические прямоугольники (а) и античный циркуль золо- того сечения (б) тое деление впервые упоминается в «Началах» Евклида. Во 2-й книге «Начал» дается геометри- ческое построение золотого деления. После Евкли- да исследованием золотого деления занимались Гипсикл (II. Э.), Папп (III. В средневековой Европе с золотым делением по- знакомились по арабским переводам «Начал» Евклида.

Переводчик Дж. Кампано из Наварры (III в.) сделал к переводу комментарии.

Секреты золотого деления ревностно оберегались, хранились в строгой тайне. Они были известны только по- священным. В историю золотого сечения косвенным образом вплетено имя итальянского математика монаха Леонардо из Пизы, более известного под именем Фибоначчи (сын Боначчи). Он много путешествовал по Востоку, познакомил Европу с индийскими (арабскими) цифрами. Вышел в свет его математический труд «Книга об абаке» (счетной доске), в котором были собраны все известные на то время задачи. Одна из задач гласила: «Сколько пар кроликов в один год от одной пары родится?» Размышляя на эту тему, Фибоначчи выстроил такой ряд цифр: Месяцы 0 1 2 3 4 5 6 Пары кроликов 0 1 1 2 3 5 8 Месяцы 7 8 9 10 11 12 и т.д. Пары кроликов 13 21 34 55 89 144 и т.

Ряд цифр 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т. Стал известен в наука как ряд Фибоначчи.

Его особенность состоит в том, что каждый его член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих: 2 + 3=5; 3+5 = 8; 5 + 8=13; 8+13 = 21; 13+21 = 34 и т. Д., а отношение чисел ряда все больше и больше приближается к отношению золотого деле- ния. Так, 21: 34 = 0,617, а 34:55 = 0,618.

Это отно- шение обозначается символом Ф. Только это отно- шение— 0,618:0,382 — дает непрерывное деление отрезка прямой в золотой пропорции, увеличение его или уменьшение до бесконечности, когда меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему. Ряд Фибоначчи мог бы остаться только математическим казусом (случаем), если бы не то обстоятельство, что все исследователи золо- того деления в растительном мире, а также и в животном, не говоря уже об искусстве, неизменно приходили к этому ряду как арифметическому вы- ражению закона золотого деления. В эпоху Возрождения усиливается интерес к золотому делению среди ученых и художников в связи с его применением как в геометрии, так и в искусстве, особенно в архитектуре. Леонардо да Винчи, художник и ученый, видел, что у итальян- ских художников эмпирический опыт большой, а знаний мало. Он задумал и начал писать книгу по геометрии, но в это время появилась книга монаха Луки Пачоли, и Леонардо оставил свою затею. По мнению современников и историков науки, Лука Пачоли был настоящим светилом, ве- личайшим математиком Италии в период между Фибоначчи и Галилеем.

Лука Пачоли был учени- ком художника Пьеро делла Франчески, написав- шего две книги, одна из которых называлась «О перспективе в живописи». Его называют твор- цом начертательной геометрии. Лука Пачоли прекрасно понимал значение на- уки для искусства. По приглашению гер- цога Моро он приезжает в Милан, где читает лекции по математике.

В Милане при дворе Моро в то время работал и Леонардо да Винчи. Они 27 стали друзьями. В Венеции была издана книга Луки Пачоли «Божественная пропорция» с блестяще выполненными иллюстрациями, ввиду чего полагают, что их сделал Леонардо да Винчи. Книга была восторженным гимном золотой про- порции. Среди многих достоинств золотой пропор- ции монах Лука Пачоли не преминул назвать и ее «божественную суть» как выражение божествен- ного триединства: бог сын, бог отец и бог дух святой (подразумевалось, что малый отрезок есть олицетворение бога сына, больший отрезок — бога отца, а весь отрезок — бога духа святого). На зо- лотую пропорцию был наброшен мистический по- кров.

Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению золотого деления. Он производил сечения стереометрического тела, образованного правильными пятиугольниками, и каждый раз по- лучал прямоугольники с отношениями сторон в золотом делении. Поэтому он дал этому делению название золотое сечение. Так оно и держится в науке до сих пор как самое популярное. Характерно, что в то же время на севере Евро- пы, в Германии, над теми же проблемами трудил- ся Альбрехт Дюрер. Он делает наброски введения к первому варианту трактата о пропорциях. Дюрер пишет: «.Необходимо, чтобы тот, кто что-либо умеет, обучил этому других, которые в этом нуждаются.

Это я и вознамерился сделать» '. Дюрер сетует, что секреты древних утеряны, что отцы церкви не должны так яростно уничто- жать все, что осталось от древних. Судя по одному из писем Дюрера, он встречался с Лукой Пачоли во время пребывания в Италии.

Альбрехт Дюрер подробно разрабатывает теорию пропорций чело- веческого тела. Важное место в своей системе со- отношений Дюрер отводил золотому сечению.

Рост человека делится в золотых пропорциях линией пояса, а также линией, проведенной через кончики средних пальцев опущенных рук, нижняя часть лица — ртом и т. Известен пропорциональный циркуль Дюрера. Великий астроном XVI. Иоган Кеплер назвал золотое сечение одним из сокровищ геометрии. Он первый обращает внимание на значение золотой пропорции для ботаники (рост растений и их строе- ние). Дневники, письма, трактаты.— Л.; М., 1957.— Т. 37, В последующие века правило золотой пропор- ции превратилось в академический канон и, когда со временем в искусстве началась борьба с акаде- мической рутиной, в пылу борьбы «вместе с водой выплеснули и ребенка».

Вновь «открыто» золотое сечение было в середине XIX. Немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг опубликовал свой труд «Эстетические исследова- ния». С Цейзингом произошло именно то, что и должно было неминуемо произойти с исследовате- лем, который рассматривает явление как таковое, без связи с другими явлениями.

Понятие Договор купли-продажи прицепа, образец бланка которого можно скачать на этой страничке, включает в себя следующее определение: одна. Распечатать бланк купли продажи. Типовой образец договора купли-продажи прицепа между физическими лицами находится в данной статье.

Он абсолютизиро- вал пропорцию золотого сечения, объявив ее универсальной для всех явлений природы и искус- ства. У Цейзинга были многочисленные последова- тели, но были и противники, которые объявили его учение о пропорциях «математической эстетикой». Цейзинг проделал колоссальную работу. Он измерил около двух тысяч человеческих тел и пришел к выводу, что золотое сечение выражает средний статистический закон. Деление тела точ- кой пупа — важнейший показатель золотого сече- ния. Пропорции мужского тела колеблются в пре- делах среднего отношения 13: 8=1,625 и несколько ближе подходят к золотому сечению, чем пропор- ции женского тела, в отношении которого среднее значение пропорции выражается в соотношении 8:5=1,6. У новорожденного пропорция составляет отношение 1:1, к 13 годам она равна 1,6, а к 21 году равняется мужской.

Пропорции золо- того сечения проявляются и в отношении других частей тела — длина плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т. Верность своей теории Цейзинг проверял на греческих статуях. Наиболее подробно он разра- ботал пропорции Аполлона Бельведерского.

Под- верглись исследованию греческие вазы, архитектур- ные сооружения различных эпох, растения, живот- ные, птичьи яйца, музыкальные тона, стихотворные размеры. Цейзинг дал определение золотому сече- нию, показал, как оно выражается в отрезках прямой и в цифрах. Когда цифры, выражающие длины отрезков, были получены, Цейзинг увидел, что они составляют ряд Фибоначчи, который можно продолжать до бесконечности в одну и в другую сторону. Следующая его книга имела название «Золотое деление как основной морфологический закон в природе и искусстве». В России была издана небольшая книжка, почти брошюра, с изложением этого труда Цейзинга.

Автор укрыл- 28 ся под инициалами Ю. Характерно, что в этом издании не упомянуто ни одно произведение живописи. В конце XIX — начале XX вв. Появилось немало чисто формалистических теорий о применении зо- лотого сечения в произведениях искусства и архи- тектуры.

С развитием дизайна и технической эстетики действие закона золотого сечения распро- странилось на конструирование машин, мебели и т. Анархия капиталистического производства при- вела в XX. К тому, что продукция, изготовленная одним предприятием, сильно отличалась от анало- гичной продукции других предприятий. При пере- возке такой продукции нередко оказывалось, что она не соответствует размерам транспортных средств. Такое же положение наблюдалось и в строительном деле. Французский архитектор Ле Корбюзье (1887— 1965) разрабатывает единую систему величин.

За основу был взят средний рост человека, равный 175 см. Была построена шкала золотого сечения, которая и дала необходимые размеры. Эту шкалу Ле Корбюзье назвал модулором. Пользуясь своим «модулором», Ле Корбюзье строил отдельные зда- ния и целые комплексы сооружений. На девятой выставке «Триеннале» в Милане в 1951 г.

Три дня были посвящены золотому сече- нию. В эти дни было проведено первое междуна- родное совещание на тему пропорций в искусстве, а выставка «Триеннале» 1954 г. Была полностью посвящена «божественной пропорции» и явилась восхвалением золотого сечения — «древнейшей тропы человечества, указанной Пифагором» (Ле Корбюзье). К сожалению, речь там шла в основ- ном об архитектуре. Следует упомянуть заслуги Г.

В книге «Наука. Искусство» (М., 1969) автор отдает должное золотому сечению, но ука- зывает на его слабую сторону: золотое сечение характеризует только количественные отношения.

Он приводит слова Жолтовского о колбасе (ска- занные в шутку), что если разрезать тухлую кол- басу в золотом сечении, то она не станет вкуснее. Отношения, свойственные золотой пропорции, вы- раженные арифметически или геометрически, дей- ствительно определяют только количественные отношения. Но эти же отношения, воплотившиеся в живых формах листьев, цветов, животных, до- ставляют нам эстетическое удовлетворение, ра- дость, мы наслаждаемся красотой формы.

Тем более они приятны нам в произведениях рук чело- веческих: зданиях, статуях, картинах, коврах, вазах и т. Д., которые мы пробуем не на вкус, а смотрим на них глазами. В нашей стране в довоенные годы были изданы книги о золотом сечении в архитектуре: Н. Пропорции античной и средневековой архитек- туры.— М., 1935; Г. Пропорциональность в архитектуре.— Л.; М., 1935. Осуществлялись переводные издания: Г. Золотое сечение.— М., 1924; М.

Эстетика пропорций в природе и искусстве.— М., 1936; Д. Динамическая симметрия в архитектуре.— М., 1936. И в этих книгах проявление закона золотого сечения в живописи не затрагивалось. В редакционном примечании к книге М. Гика «Эстетика пропорций в природе и искусстве» ука- зывается, что многие ученые, занимавшиеся золо- тым сечением, не идут дальше простой констата- ции факта: «Между тем, задача заключается в том, чтобы объяснить его причины. Такую попытку делает советский исследователь Ф.

Зубарев, работы которого о золотом сечении подготовляются сейчас к печати» '. Неизвестно, были опубликованы работы Ф. Зубарева или нет.

В послевоенные годы заметно расширение и углубление внимания ученых различных специаль- ностей к проблеме золотого сечения. Шафрановский публикует работу «Динами- ческая симметрия в кристаллографии, минералогии, петрографии и органическом мире» (Записки Ле- нингр. Горн, ин-та им. Плеханова.— Т. Напечатана книга А. Стахова «Введение в алгоритмическую теорию измерения», а в 1979 г.— его же «Алгоритмическая теория изме- рения» (М., Знание), в которых изложено приме- нение чисел ряда Фибоначчи и золотой пропорции для улучшения работы аналого-цифровых преобра- зователей. Шмелев в журнале «Архи- тектура СССР» публикует статью «Канон.

Ритм, пропорция, гармония» (№ 2), в которой излагает дальнейшее развитие идеи «модулора» Ле Кор- бюзье, что позволило ему раскрыть механизм гар- монии ритмических взаимосвязей в пропорциях мужского и женского тела, их динамическую до- полнительность по отношению друг к другу, что снимает недоверие к золотому сечению на том 1 Гика М. Эстетика пропорций в природе и искусстве.— М., 1936.—С. Второе золотое сечение: а — геометрическое построение; 6 —линия второго золотого сечения на картине основании, что пропорции тела женщины не соот- ветствуют золотым. Особый интерес представляет статья М.

Ма- рутаева «О гармонии как закономерности» в сбор- нике «Принцип симметрии» (М., 1978). Он отме- чает, что в современной науке существуют три проблемы: 1) природа золотого сечения, 2) загадка числа 137 и 3) природа приблизительной симмет- рии, которая относится к живой природе, искусству, а в последнее время и к физике. Далее он пока- зывает, что все три проблемы представляют собой одну проблему: нарушенная симметрия (приблизи- тельная симметрия), число 137 и золотая пропор- ция взаимосвязаны. Это подтверждает, по мнению автора, фундаментальность принципа золотого се- чения и позволяет объяснить многие факты, кото- рые раньше рассматривались как противоречащие принципу золотого сечения. Болгарский журнал «Отечество» (1983.—№ 10) опубликовал статью Цветана Цекова-Карандаша о «втором золотом сечении», которое вытекает из основного сечения и дает новое отношение 44: 56. Эта пропорция обнаружена в архитектуре, а также имеет место при построении композиций картин удлиненного горизонтального формата. Отрезок АВ делится в пропорции золотого сече- ния (рис.

Из точки С восставляется перпен- дикуляр СД. Радиусом АВ находится точка D, которая соединяется линией с точкой А.